――行く方も躑躅なり。来し方も躑躅なり。

(川村二郎 編 『泉鏡花短編集』「竜潭譚」 岩波書店, 1987, p. 8)

泉鏡花(1873 – 1939)という小説家を知っている方はたくさんいると思います。『高野聖』、『春昼』…たくさんの名小説を残しています。『龍潭譚』もそんな彼の作品のひとつです。

上の文章は『龍潭譚』の一節。一節だけ取り出しても美しい。なにかひとつの色だけに染められた風景に囲まれたことはありますか?なかなかない経験だと思います。それも一面の躑躅(つつじ)…。

『龍潭譚』は1896年に発表された、短くも美しい――いや、おそらくこの短さが重要なのですが――幻想的な作品で、現在も根強い人気を誇る作品でもあります(なので、課題曲の発表当時、『ふりがな』が振ってあるのを見た時には、『連盟も野暮なことをするな…』と思ったものです。そもそも、総譜の佐藤さんのメッセージの部分にも『ふりがな』があるのが私は気に食わないのです(もし、漢字が読めなくても英題を見ればわかります)。自作品のモチーフにするほど『龍潭譚』に魅力を感じている佐藤さんがそんなことをするはずはないと思うので…)。

さて、最初に引用した一節を読んでいただければわかるように、『龍潭譚』は当時の文語体で書かれているため、読むのを躊躇される方もいるかもしれません。そういう方は、まずジブリ映画『千と千尋の神隠し』を見てはいかがでしょうか(なぜ突然そんなことを言っているのかは、神戸海星女子学院大学の箕野聡子教授が執筆された論文をご覧になってみてください。それから、『龍潭譚』の文語を、現代のわたしたちにも読みやすくしたものも市販されています(わたしの手元には白水銀雪さんが訳をされたKADOKAWAから出ているものがありますが、これも読みやすいです)。そのような遠回りをしてでも良いので、最終的には泉鏡花自身の言葉による原典に当たってみてください。意味が完全に理解できずに原典を読んだとしても、その美しさは伝わると思いますが、意味を知って読むとさらに深みが増すはずです。国語や文章読解の勉強としておすすめすると、怒られそうですが、今回は佐藤さんの《龍潭譚》を分析することが目的なので、モチーフとなっている小説を理解する方法は、みなさんの好きな方法で良いのではないでしょうか(こんなこと言うと、それもそれで怒られそうですが…)。

あら、なんだか音楽の話ではなく文学の話に逸れていってしまっていますね。

ともかくも、泉鏡花の小説は(作曲者の佐藤さんが会報『すいそうがく』や、『課題曲II総譜』でも書いていらっしゃるように)、幻想的、ミステリアスな薫りを漂わせています。19世紀末から20世紀初頭というのは、ヨーロッパの芸術の世界でも、幻想的で怪しげなものが流行しました。音楽史で言えば「後期ロマン派」として括られる時代です。G.マーラー、C.ドビュッシー、A.スクリャービン、A.シェーンベルク…。シェーンベルクが1899年に完成させた作品《浄められた夜》は、19世紀末の音楽の傑作です。この作品は、《龍潭譚》と同じように、文学作品から得た印象を音として表現した作品です(《浄められた夜》ではR.デーメルという詩人の詩が使われています)。それから、ドビュッシーの《「牧神の午後」への前奏曲》も、S.マラルメという詩人の詩をモチーフにしているのは有名ですね。

このような作品を分析する方法は何通りかあると思うのですが、気をつけたいのは「あまりに原作に気を取られないこと」です。

なにかモチーフがある作品だとしても、その作品はあくまで「作曲者を通して見た(感じた)印象」で描かれている場合が多いためです。この点については、先述のシェーンベルクやドビュッシーの作品を聴けば伝えたいことがわかってもらえると思います。

それから、上で挙げた『龍潭譚』の現代語訳版の監修をしている金沢学院大学学長で泉鏡花記念館館長も務めている秋山稔教授は、その解説において、泉鏡花の作品の4つの鍵を示しながら、次のようなことを書いています。「鏡花文学も[泉鏡花の師匠である尾崎]紅葉同様、読者の想像力にゆだね、想像をかきたてる作品が少なくありません」(秋山稔 監修 白水銀雪 訳 『泉鏡花 [怪異・幻想]傑作選』 KADOKAWA, 2019, p. 315)、なるほどなるほど…。

と、いうわけで佐藤さんの《龍潭譚》も「ここはこういう場面だろう」などという分析はここでは行いません。佐藤さんが開いてくださっている作品の解釈の扉は、泉鏡花の作品と同じように、全員に平等に開かれているので、各々が各々の感覚で解釈すべきだと感じているからです。ここでは、ともかく音楽を見ていくことにしましょう――しかし、そうすることで、もしかすると何か物語が浮かび上がってくることもあるかもしれません。音楽における物語とは、外的なものを当てはめるのではなく、音楽自体が、その様式全体でわたしたち聴き手に語りかけてくるものだからです。分析は、それを知るための手掛かりのひとつになるのです。

さて、分析に入りましょう!

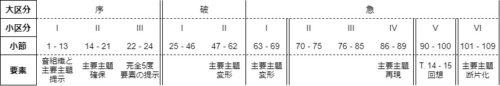

《トイズ・パレード》と同じように、まずは《龍潭譚》全体の構造を簡略化して示しておきます(図1)。

図1:《龍潭譚》全体の構造

非常に流動的な形式なのも《龍潭譚》の特徴のひとつかもしれません。わたしはこの作品に「序破急」の構図を見ました。静的な「序」、それを打ち壊す舞踊的な「破」、そして、それまでの音楽をまとめつつも断片化していく「急」。どうでしょう、この刹那的な形式。この構造を見ているだけでごはんが食べられそうです。

さあ、冒頭T. 1。一聴しただけで「和風だな」と思われるでしょう。

ということは、つまり日本の音階を使っているのだろう、と予想しますね。まず日本の代表的な音階を見てみましょう(譜例1)。

譜例1:日本の代表的な音階

小泉文夫 『日本の音楽:歴史と理論』「理論篇」 国立劇場事業部, 1974, p. 77より)

ご存知の方も多いと思いますが、日本の伝統的な音楽で使われる音階は5つの音で構成されているものが中心です。譜例1で挙げた4種の音階もよく見てみれば(上のC音は下のC音と同じ1音と見なすと)5つの音で構成されていますね。

それでは、それを踏まえて《龍潭譚》のT. 1から見てみると、まずT. 1はグロッケンとヴィブラフォンのDes音とC音、それに続いてC音、F音、G音が響き、T. 1の3拍目には第2クラリネットがB音を奏するので、C音 – Des音 – F音 – G音 – B音 -(C音)という5音構成の音階(5音音階)が浮かんできます。おお、この音階を基にしているのだな…と思いきや、T. 2ではDes音、さらにT. 3でEs音やAs音まで登場します。区切りの良いT. 4までで使用される音を基に音階を作ってみると次のようになります(譜例2)。

譜例2:《龍潭譚》T. 1 – T. 4の音組織

譜例2:《龍潭譚》T. 1 – T. 4の音組織

使われている音はわかりましたが、5音音階ではありません。並べ替えてF音から始まる音階にしてみると、楽譜に付けられている調号と一致するf-Mollの自然短音階になりますが、《龍潭譚》のT. 1 – T. 4は明らかにC音が中心ですから、f-Mollというのも違和感があります。なので、西洋音楽で使用する24の調に属する音階でもなさそうです。

というわけで、ここでわたしが引っ張り出そうと思うのは、世界音楽学(民族音楽学)の分野で多大な功績を残した小泉文夫(1927 – 1983)の「小泉理論」です。これは、日本の音楽で使用される音階の理論を捉えることを試みたものですが、それによれば、日本の伝統的な音楽やわらべうたなどで使われる音階は、4度音程の枠組みの中にひとつの音が加えられた組織(テトラコルド)で成り立っているというのです。その組織(テトラコルド)は単一でも用いられることがありますが、2つのテトラコルドが結合し、譜例1のような音階を作ることもあります。例えば、譜例1の民謡音階は、C音とF音の間にDes音が入ったテトラコルドと、G音とC音の間にH音が入ったテトラコルドが結合したもの、と言えるそうです(小泉理論の全体を知るのは大変ですが、概略はこちらをご覧ください)。

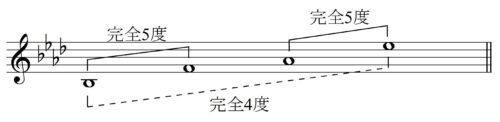

さて、小泉理論を応用して、《龍潭譚》T. 1 – T. 4の音組織を分解してみることにしましょう(譜例3)。

譜例3:《龍潭譚》T. 1 – T. 4における2つのテトラコルド

C音とF音、そしてG音とC音という4度音程の枠に囲まれたテトラコルド2つが結合した音階になっていることは、T. 1の管楽器の音の構成を見ても確かですが、譜例1のように、テトラコルドの中の音が1つではなく2つになっていますね。もしC音 – F音テトラコルドのEs音、G音 – C音テトラコルドのB音がなければ譜例1の都節音階と同じになります。

つまり、事実としてわかることは、都節音階に、佐藤さんがEs音とB音という5度音程の枠を挿入しているということです。これがなぜなのか、どのような効果をもたらすのかは作品の続きを見ないことにはわかりませんが、一つ言えることは、単に5音音階を用いただけで「和風」を装った作品(!)とは異なり、音階の構成の段階で工夫がなされている、ということです。

さて、この譜例2(譜例3)の、《龍潭譚》で中心的な役割を果たす音組織を提示している中で、重要な旋律が提示されます(譜例4)。

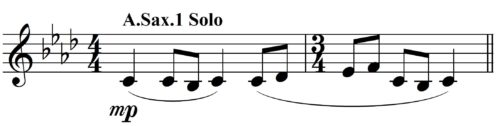

譜例4:《龍潭譚》T. 3 – T. 4の旋律(主要主題)

アルト・サックスで歌われる譜例4の旋律、大変美しく、また日本的です。しかし、譜例4の旋律を聴いて(歌って・吹いて)、なぜ日本的だと感じるのでしょうか。おそらく人によっては「懐かしさ」のようなものを感じる方もいるのではないかと思います。試しに、譜例5を見てみましょう。

譜例5:わらべうた《通りゃんせ》と《かごめかごめ》の終結部分

譜例5は有名なわらべうた《通りゃんせ》と《かごめかごめ》の、それぞれ終結部分です。全体として、どちらにも共通することがあります。まず、どちらも「中心となる音=核音」(《通りゃんせ》はE音、《かごめかごめ》はA音)を強調しつつ、その周りをうろつくように他の音が付いていること。そして、終結部分は核音から2度下行してすぐに核音に戻ってくる(譜例5で四角の枠で囲まれる部分)ということです。このゆりかごのように揺れる2度が、日本のわらべうたには多く見られるのです。

《龍潭譚》の譜例4に戻ってみましょう。譜例4の出だし、そして終わりもC音 – B音 – C音の2度の揺れで出来ています。これが、日本的(それも、雅楽のような音楽ではなく、子どもたちが歌うようなわらべうた的)に感じるひとつの要因と言えるかもしれません。

また、こうして比べたおかげで、譜例4の旋律がC音を核音としていることがわかりました。つまり、譜例2(譜例3)で挙げた音組織の開始音は、やはりC音が相応しいということが証明されます。そうそう、この譜例4の旋律、すでにT. 1 – 2で準備されているのですが、もうお気づきですよね。

T. 10 – 13は譜例4の主要主題の確保です(確保と言うよりも、同じ動機を繰り返すという日本的な要素を求めた結果かもしれません)。T. 10 – 11は譜例2の音組織、そしてT. 12- 13ではそれが長2度下がった音組織になっています。つまり、ここでは音組織自体が(その中心音を基に考えれば)C音 – B音と2度下行しているということです。この2度下行、見覚え、聞き覚えがありますよね。そう主要主題の重要な要素です。しかし、この音組織がT. 14でC音を中心にした組織に戻ることはありません。これがなんとも良いところで、これから音楽が広がっていく合図(つまり、C音 – B音 – C音という動きが完成していない)に思えます。

さて、主要主題の確保が終わるとピッコロのソロに伴って、なんだか調がありそうな音楽が始まりそうですが、聴いてみても何調なのかわかりませんね。ここをわたしなりに分析してみると…(譜例6)。

譜例6:《龍潭譚》T. 14 – T. 15における和音要約(上段)とその分解の試み(下段)

譜例6では複雑な和音を一度分解し、As-DurとEs-Durという完全5度を形成する2つのラインを形成してみました。As-Durのラインはバスーン、バリトン・サクソフォン、コントラバスが形成するバス声部を基に、Es-Durのラインはアルト・クラリネットが担っている声部を出発点にしました(この方法ではT. 15が上手くいかないのが悩みどころ…)。As-Durのラインは完全終止、Es-Durのラインは半終止であることから、いびつな雰囲気が出ているのかと思いましたが、うーん、あまり説得力がありませんね。バス声部はDes-Durのカデンツを形成しているようにも見えますし、和音を分解せずにひとつの音群として分析した方が良いかもしれません。あるいは別の原理が働いているのかもしれませんし、わたしもさらに検討してみたい部分ではあります(本当はもっと熟考したものを掲載するべきなのですが、いかんせんわたしの仕事が遅く、締切が…みなさんの分析のヒントにでもなれば良いのですが、ゴメンナサイ)。

ともかくも、T. 14の和声を伴った音楽は引き継がれ(ピッコロ・ソロの動機が活用されていきます)、T. 19ではGes-DurのドミナンテにG音 – C音の4度の枠を乗せた和音に至りますが、それがGes-Durのトニカに解決することはなくT. 20 – 21では、G音上の5度堆積の和音が形成されます。T. 22の第1ホルンのソロ(主要動機の断片)に続いて、今度はT. 23 – 24でDes音上に5度堆積に加え、冒頭T. 1のC音 – F音 – G音の組み合わせが乗っかります。つまり、ここまでが、《龍潭譚》の序奏的な部分であり、作中の重要な要素を提示してくれている部分と考えられます。

その要素とは、

・譜例2の音階

・譜例2の音階を構成するテトラコルドの枠であるC音 – F音とG音 – C音

・譜例4の主要主題、最後にT. 20以降で示される完全5度の音程

です。譜例3で疑問に思われた2つのテトラコルドに挿入されたEs音 – B音が生み出す完全5度の枠が、活かされることになりましたね。

さて、《龍潭譚》を構成する重要な素材が提示されると、音楽は「破」へと進みます。拍子の変更などにより拍節のぼかされていた「序」とは異なり、T. 25からの「破」に当たる部分は、いわば舞踊的な性格を持っています。

T. 25からのF音のドローンと打楽器のオスティナートの中から出てくる旋律は「序」の中では聴かれなかったものです(譜例7)。

![]()

譜例7:《龍潭譚》T. 29からの旋律

この旋律は、主要主題と見事な対比を作っています。

主要主題(譜例4)が、音階上の音を基に、核音となるC音を中心に作られているのに対し、譜例7は、中心となる音が不明で、全体が半音階的かつ、少しずつ上行していこうとしています。つまり、主要主題は、それが提示された「序」の性格である静的な旋律なのに対し、「破」で初めて現れる譜例7の旋律は、動的な旋律になっているのです。この「上行することを目指す」のは譜例7だけではありません。T. 35以降で木管楽器群が奏する細かい音型も、全体としてみれば、上へ上へと向かっていることに気が付くでしょう。これは、音楽のエネルギーを高めるのに重要な要素です。

さて、上を目指していたエネルギーがどこに解決するかと言うとT. 47です。バス声部だけみるとF音からB音へとB-Dur(b-Moll)のドミナンテがトニカへと解決したように見えますが、実際にT. 47で鳴るのはB-Durやb-Mollのトニカではありません(譜例8)。

譜例8:《龍潭譚》T. 47 – 48の構成音

「序」で重要な役割を果たしていた完全5度と、低音楽器のB音とフルートやピッコロのEs音が作る完全4度の枠が再び現れました。ここは、最低音B音と最高音Es音という巨大な枠の中でテトラコルドを作っていると捉えることができるかもしれません。ともかくも、ここで「序」の要素が現れてきました。それに続く、ホルンとユーフォニアムの旋律もまた、「序」の性格を持っています(譜例9)。

譜例9:《龍潭譚》T. 47からの旋律と主要主題の比較

譜例9の中で、T. 49からの旋律と、「序」の中で現れた主要主題(核音をC音からF音にしています)を並べてみると、T. 49の旋律が主要主題の変形であることがすぐにわかるかと思います。ちなみに、T. 49の旋律が出てくることは、すでに前から予告されていますね。

T. 53からも、譜例9で起こったことと同じことが起きています。T. 57 – 58では、ほぼ完全に主要主題が奏されています。

T. 63から、私は「急」と区分した部分が始まります。すなわち、《龍潭譚》は佳境に入っていきます。

まず、T. 63では、T. 49の旋律と同じように、フルートが主要主題を変形した旋律を奏します。その後、「破」の部分の上行する音型が頂点を築こうとします(T. 65 – 68)が、突然ゲネラル・パウゼが差し込まれます(T. 69)。

ここで、もう一度、佐藤さんのメッセージに目を向けてみましょう。「淡い音響空間、重なり合う独奏楽器、流動的なテンポの変化、『間』のとりかたなどに注意して演奏していただければ嬉しいです」(『すいそうがく』No.212 p.2)。佐藤さんはここで「間」という言葉を出しています。「間」とは何でしょうか。

近代日本を代表する作曲家である武満徹(1930 – 1996)は著書の中で「間」についてとても素敵な言葉を残しています。

[…]お寺の鐘の音がゴーンと一つなると、次のゴーンが鳴らされるまでにはのんびりした時間があるわけです。それは西洋的意味では、拍のない“間(ま)”であるのです。確定化できない、定量化できない間としてあるわけです。昔俳人は鐘の音(ね)を聞いて、[…]それを美しいと感じた。僕たちは今では全く西洋近代的な生活形態の中にいるわけですが、それでも時には、風鈴がチリンと一つ鳴った音を美しいと感じる、そうした一つの音にある美しさを感じることができる、そういう感受性を持っていると思うのです。

[…]「“間”を生かす」ということは音と音の間にある無数の、[…]音、そういうものを生かす。つまり、実際に演奏した音そのものによって何かを伝えるというよりも、音が演奏されることでそこに作り出される空間が、日本の音楽では大きな役割を果たしているわけです。(小沼純一 編 『武満徹エッセイ選 言葉の海へ』「さわりについて」 筑摩書房, 2008, p. 159 – 160)

わたしたち日本人は「ひとつの音」に対して何かを感じる力、そしてまた、その音に付随して生まれる「間」を美しいと感じる力を持っていること、そして演奏に際して「音を出した結果生まれる空白の時間」が重要であることをわかりやすく示してくれています。しかし実は、「間」は厳密に定義することがいまだに困難な概念です。

とは言っても、もう少し具体的に説明しなければ、話が進められませんので、わたしの手元にある最も小さな音楽辞典で「間」の項目を見てみましょう。

間(ま)

日本音楽における時間的概念を示す用語。本来、音と音の間(あいだ)あるいは間隔をさすが、使い方によりリズム、テンポ、タイミング、拍、休符などさまざまな意味合いを含む。音の出る瞬間よりも、音と音の間を重視する日本の音認識を示す重要な語である。

(金澤正剛 監修 『新編 音楽小辞典』 音楽之友社, 2004, p. 357)

この説明は、短いながらも「間」の要素を極めてわかりやすく説明してくれています。「音の出る瞬間よりも、音と音の間(あいだ)を重視する」というのが最も大切で、実は《龍潭譚》にはT. 69以外にも、たくさんの「間」が感じられる部分があります。

例えば冒頭T. 1 – 2にしても、1拍目裏で入る管楽器は、メトロノームに合わせたタイミングで良いのか。第2クラリネットの二分音符の動きにしても同じことが言えます。それからT. 22などもそうですね。

日本の伝統的な音楽を実際に聴いてみるのも良いかもしれませんね。わたしも尺八をほんの少しだけ嗜むのですが、例えば尺八の古典本曲に《虚空》という作品があります。尺八独奏の作品ですが、尺八が音を出していない時間(旋律の切れ目)も、音楽が続いているかのように思えます(吹いている時も、不思議な感覚を感じるところがあります)。ぜひ聴いてみてください。

「間」のお話しはこれぐらいにして、《龍潭譚》に戻りましょう。

ゲネラル・パウゼが空けると、今度はヴィブラフォンのオスティナートの上でピッコロとバス・クラリネットのソロがはじまります(T. 72 -)。この時のオスティナートの中にも主要主題の断片が聴こえますね。T. 76のフルートやオーボエ、クラリネットの和音も完全4度の枠組みを基本に作られています。

その後、T. 86で主要主題がトゥッティで奏されます。

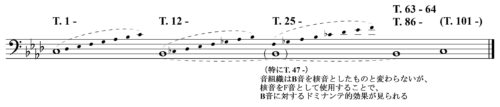

ここの主要主題、核音がB音になっています。そういえば、T. 10 – 13で主要主題が確保された時には、C音からB音へ移行し、そのままになっていました。そのため、このT. 86でB音を核音にして主要主題が奏されることで、作品全体に見えない繋がりができています。

しかし、この核音B音の音組織が核音C音に回帰するのは、きわめて弱弱しい状態です。

T. 92以降は核音C音の音階(譜例2)に基づいているかのように思われますが、ここは実は核音C音だけでなくF音も存在しています。つまり、「破」の部分が思い出のように甦っているのです。T. 101でやっとT. 1に回帰し、核音C音の主要主題が奏されると思いきや、主要主題は奏されず、《龍潭譚》全体で重要な役割を果たしてきた要素である完全5度や完全4度の堆積が響くのみ。ようやく核音C音の主要主題が奏されるのは…。

さて、《龍潭譚》全体を、使われている音組織の核音を基にその構造をまとめてみました(譜例10)。

譜例10:《龍潭譚》音組織に基づく全体の基本構造

課題曲として聴くと「長い」、普通の作品として聴くと「短い」と思われる方がいるかもしれません。しかし、分析を通して《龍潭譚》を見てみると、「この作品は、このサイズでなければならない」と言っても過言ではないほど絶妙なバランスの構造になっていることがわかります。まとまり毎に音楽の「速さ」(テンポのことではありません)も異なり、万華鏡の如く景色を変えていきますが、それでも作品のはじまりからおわりまで、切れることのない一本の繊細な糸が通されていることに気がついたのではないでしょうか。

泉鏡花の言葉の世界から生まれてきた佐藤さんの音世界《龍潭譚》、儚さ、美しさを感じることのできる素敵な作品でした。作曲者の佐藤信人さん、そして、読んでくださったみなさまにお礼申し上げます。ありがとうございました!

最後に『龍潭譚』の中で、個人的に最も気に入っている一節でこの分析を締めくくりたいと思います(その一節が好きなら分析をするな、と言われそうですが…)。

――あはれ礫を投ずる事なかれ、うつくしき人の夢や驚かさむ […] 年若く面清き海軍の少尉候補生は、薄暮暗碧を湛へたる淵に臨みて粛然とせり。(川村二郎 編 『泉鏡花短編集』「竜潭譚」 岩波書店, 1987, p. 39)

石原勇太郎(作曲・音楽学)

時に音を紡ぎ、時に言葉を紡ぐ音楽家見習い。東京音楽大学大学院修士課程音楽学研究領域修了。同大大学院博士後期課程(音楽学)在学中。主な研究領域は、アントン・ブルックナーとその音楽の分析。1991年生まれ。2014年、第25回朝日作曲賞受賞。Internationale Bruckner-Gesellschaft(国際ブルックナー協会)、日本音楽学会各会員。

【公式サイト:https://yutaro-ishihara.com/】【ティーダ出版お取り扱い作品一覧】